災害発生時のメッセージングガイドライン

1. ガイドラインの目的

日本は地震や台風などの自然災害が頻発する国であり、企業の広報活動や情報発信にも迅速かつ慎重な対応が求められます。とくにBtoB領域では、災害時の発信内容やタイミング、言葉の選び方が、その後の信頼関係や取引の継続に大きく影響します。

こうした非常時には、平時とは異なる判断を迫られる場面が多く、企業の広報担当者は次のような課題に直面します。

- 自動投稿やスケジュール配信による炎上リスク

- 社内での安否確認と外部対応の両立による混乱

- 本社と現地での認識・タイムゾーンのズレ

- 顧客・取引先への対応を急ぐ一方で情報が揃わない焦り

こうした複雑な状況下で、企業の情報発信には「何を」「どのように」伝えるべきかという難題が生じます。そこで重要になるのが、「共感」「文化的配慮」「正確性」の三つの視点です。

日本市場では、災害時の発信において控えめな姿勢が重視され、状況によっては発信を見合わせる判断が取られることもあります。そうしたなかでの共感を欠いた発言は、企業姿勢に対する不信感につながりかねません。

一方、誠実で配慮のあるメッセージは、関係者や顧客との信頼関係を深めるきっかけにもなります。災害時の発信は、CSRおよびESGの「S(社会)」の観点からも注目されており、社会的信頼や中長期的なブランド価値の形成に直結します。

こうした背景を踏まえ、企業が災害時にも顧客や取引先、社会から信頼される誠実な情報発信を行えるよう支援することを目的に、本ガイドラインを作成しました。

2. 基本方針:共感・配慮・正確性

災害時の情報発信では、伝える内容だけではなく、伝え方にも細やかな配慮が求められます。特に意識したいのが、次の三つの視点です。

共感

被災された方々へのお見舞いや心遣いを、発信の冒頭で明示することが基本です。自社の状況や立場の共有を優先することなく、相手の状況や心情に寄り添った表現を選びます。共感を欠いた発言は、企業姿勢への不信感を招く原因となります。誠実な言葉を用い、災害発生時だけではなく、復旧・回復の段階においても引き続き配慮を示すことが重要です。

配慮

被災者の心情や社会全体の空気を考慮し、発信内容とタイミングを慎重に判断します。日本では、沈黙や控えめな表現が適切とされる場面も多く、海外市場とは異なる受け止め方がされる可能性があります。文化的背景を踏まえ、情報の内容・文脈・受け手に応じたトーンの調整と発信の可否判断を行うことが重要です。

正確性

不確かな情報や主観的な表現を避け、政府機関や自治体など信頼性の高い一次情報に基づく正確な内容を発信します。「大丈夫です」「心配ありません」といった根拠のない安心を示す表現は避け、現状を正直に伝えます。状況の変化に応じて情報を更新し、自動投稿の停止や調整も行います。こうした誠実な対応が、発信内容への信頼につながります。

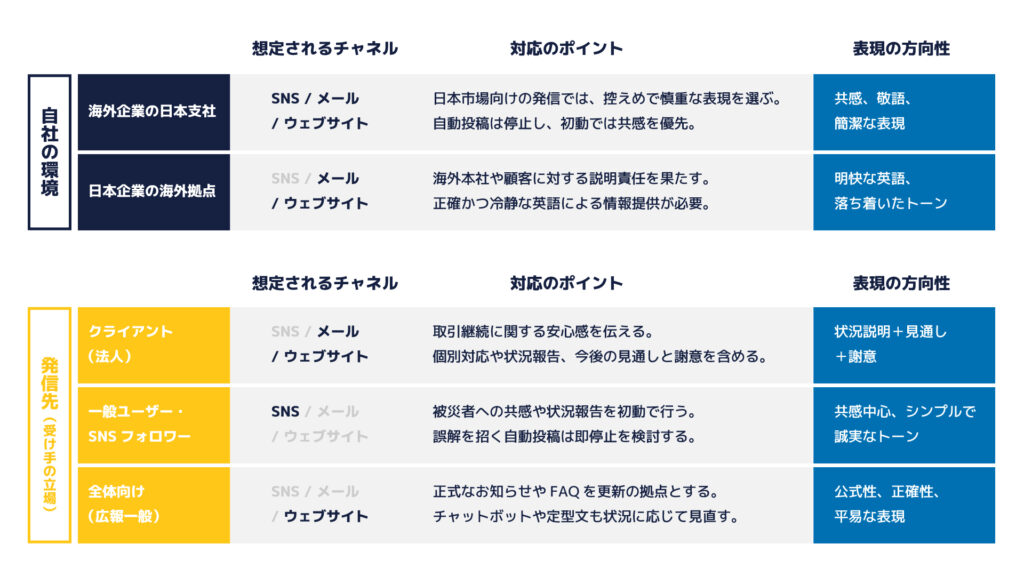

3. 関係者・チャネル別の対応指針

災害時の情報発信においては、誰に対して、どのチャネルで、どのような内容とトーンで伝えるかを的確に判断しなければなりません。主な関係者別の、検討が必要なチャネル、発信時に考慮したいポイント、表現の方向性は以下の通りです。

また、社外対応に加え、社内の多文化チーム間でも発信方針や判断基準を事前に共有し、認識を統一しておくことが重要です。海外本社と日本拠点で認識にズレが生じると、外部への情報発信に誤解や混乱を招くおそれがあります。最終判断者を明確にし、方針決定のプロセスを共有することをおすすめします。

4. 情報発信のトーンとマナー

災害時の情報発信では、誤解を防ぐため、文脈や文化的背景に配慮した表現を慎重に選ぶ必要があります。発信先の言語や文化に適した表現になっているか、ネイティブスピーカーによる確認を行うことが望まれます。

日本語

- 冷静で丁寧、受け手への配慮を示す文体を用いる(敬語を基本とする)。

- 主観的な断定や過度な安心を与える表現は避ける。

英語

- 明快で落ち着いた文体を用いる。

- 過度なポジティブ表現や感情的な言葉は控える。

避ける表現例

- 「大丈夫です」「心配ありません」:根拠が示せない安心は逆効果になる。

- 「パニック」「混乱」:不安を煽る可能性がある。

- カジュアルな表現:“軽さ”が被災者に不快感を与えるおそれがある。

5. 災害対応の基本ステップ

ここでは、災害発生時に企業が行う情報発信の基本的な進め方を整理します。主な手順は以下の通りです。

- スケジュール済みの通常発信を一時停止

自動投稿や予約配信の内容を確認し、災害発生後の文脈で不適切と判断される内容は速やかに停止する。SNSやメールキャンペーンなど、影響力の大きいチャネルから優先的に対応する。

- 災害状況と自社への影響を整理

被災の有無、影響を受けた事業所の所在地、従業員の安否状況などを把握し、社内で共有する。

- 関係者との初期確認を行う

本社、広報部門、カスタマーサポートなどの関係部署と、発信の方針やタイミングを調整する。

- メッセージ草案作成(日本語・英語)

「共感」「配慮」「正確性」の三原則に基づき、文案を作成する。必要に応じてネイティブチェックを行う。

- 社内確認後、迅速に公開

社内承認を得たうえで、SNS → ウェブサイト → メールの順で発信する。初動のスピードと正確性の両立を心がける。

- 状況に応じた追記・更新

被害状況や対応内容の変化に応じてメッセージを更新する。発信チャネルごとの情報の整合性を維持する。

6. 状況別メッセージ例

企業の被災状況に応じて、伝える内容やトーンは異なります。以下は、日本語および英語での発信例です。実際の状況や受け手に応じて内容を調整のうえご活用ください。

【企業が被災していない場合】

a.日本語のメッセージ例

このたびの地震で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

弊社は通常通り業務を継続しておりますが、状況に応じて柔軟に対応してまいります。

最新の状況については、ウェブサイトで随時お知らせいたします。

b. 英語のメッセージ例

We would like to extend our heartfelt sympathy to those affected by the recent earthquake in Japan. Our operations remain unaffected, and we continue to provide services as usual.

Should the situation change, updates will be posted on our website.

【企業が被災した場合】

a. 日本語のメッセージ例

このたびの地震で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

現在、社員の安全確認と業務継続体制の整備を進めておりますが、一部サービスに遅延が発生する可能性がございます。

最新の状況については、ウェブサイトで随時お知らせいたします。

b. 英語のメッセージ例

We would like to extend our heartfelt sympathy to those affected by the recent earthquake in Japan. We are currently confirming the safety of our employees and working to maintain our operations. Some delays may occur, and we will provide updates on our website as needed.

メッセージを作成する際は、相手との関係性(取引先、顧客、メディアなど)や業界の慣習を踏まえ、適切なトーンや表現の選定が重要です。明確で丁寧な表現を心がけ、必要に応じてネイティブチェックや現地担当者との事前確認を行うことが望まれます。

7. 通常発信の再開に向けた留意事項

大規模災害の後は、被害の規模や地域、社会全体の雰囲気によって、通常発信の再開について慎重な判断が求められます。再開のタイミングは、社内体制の整備と初動対応が落ち着いた段階を基本とし、社会状況や関係者の受け止め方にも十分に配慮して、一部の通常投稿から段階的に進めることをおすすめします。

メッセージ作成のポイント

- 再開の理由や背景を簡潔に説明する

なぜ情報発信を再開するのかを明確に伝えることで、関係者の理解を得やすくなります。

例:「社内の安全確認および業務体制の整備が完了したことを受け、段階的に情報発信を再開しております。」 - 控えめなトーンを保つ

冗談や過度な演出、売上優先と受け取られる表現は避け、慎重な姿勢を示します。

例:「新キャンペーンを再開いたします。」→「情報発信を再開いたします。」 - 被災者への配慮を忘れない

被災された方々への心遣いを冒頭に含めることが望まれます。

例:「被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。」

留意事項

- 「回復=すべて解決」と受け取られないよう、引き続き関係者に配慮する。

- 復旧状況や制限事項は正直に伝える。

- 理解と協力への感謝を示し、企業の誠実な姿勢を伝える。

8. おわりに

災害時には、企業として何をどのように発信すればよいのか、判断に迷う場面が少なくありません。本ガイドラインは、そうした状況下での判断をサポートし、社内で方針を共有するための基盤として作成しています。発信を控えるか、言葉を選びながら伝えるのか。その一つひとつの判断が、信頼やブランドイメージに影響します。すべてのケースに共通する正解はありませんが、迷った際に参考となる指針としてご活用いただければ幸いです。

また、このガイドラインは広報・マーケティング部門だけではなく、営業やカスタマーサポートなどの各部門、社内コミュニケーションに関わる担当者とも共有することで、緊急時の判断や対応の一貫性を保つ資料として役立ちます。「どのような状況で、どのような表現が適切か」をチーム内で議論する際の参考資料としても、どうぞご活用ください。

9.TAMLOの支援メニュー

TAMLOは、ロンドンと東京に拠点を持つコンテンツマーケティング会社です。BtoB企業を中心に、英日ローカライズやコンテンツ発信の支援を行っています。日本市場における文化的背景や言語のニュアンスを深く理解し、災害時の情報発信においても言語、文化、トーン設計の観点から多面的なサポートをご提供しています。

ご提供可能な支援内容

- 災害時メッセージの日本語・英語文案の作成

- SNS・ウェブサイト用テンプレートのカスタマイズ

- 海外本社と現地支社間における文化・表現ギャップの調整

- 状況別シナリオ対応支援(自社被災/取引先被災など)

- 通常発信の再開に向けたトーン調整と段階的な移行支援 など

災害時の情報発信に関してお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。